(下の方です😆✌️)

アンプのmngは先日のPiggy以来、約1ヶ月ぶり?となります。

しかしそんなことはどうでも良くなるぐらい(笑)の重鎮アンプを思い切って(ローン込でw)買いました🤘✨

Rockman XP-100aです!(最&高🐬🏖🐠☀️🐳🍹🌴)

Rockmanの中では所謂「XPシリーズ」に属するもので、ご存知の方も多いと思われますが「XP-100」の後継機種です。

XPシリーズはXPRが1989年に開発が始まり、91年に50W+50Wのパワーアンプと2×6.5" Pyle Driverスピーカーを積んだXP-100、同じく50W+50Wのパワーアンプに2×12" Celestion(型番不明)スピーカーを積んだXP-212、50W+50Wのパワーアンプだけを積んだSuperheadなどの拡張された製品を一気に展開しました(エコータイムはXPRより若干縮んでる)

XPR自体はバージョンの明記無しに回路のマイナーチェンジが幾度と繰り返され、個体によって音が違ってくるという現象が度々報告されてきましたが(笑)、今回「a」表記が付いたあたり、比較的大きめな改良が施されたと推測してます。

「a」の付く製品はXPRaとコレのみで、制作時期は1991年。

XPシリーズが作られてたのも91年。

つまり「a」シリーズが付いた製品は91年の極僅かな時期にしか製作されてない事が伺えます。

因みに巷での「a」の評価としては、XPR系統に比べ「高域が弱い」「歪みが弱い」などの意見が散見されます🧐

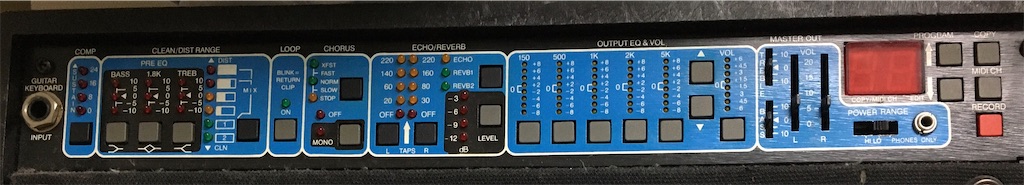

インターフェース

基本的にはXP-100と同じですが、おさらいとして書いていきます✍

因みにXP-100はこちらです(色が濃い)

XPRはこんな感じ(雰囲気は一番カッコイイ😎)

Sustain

文字通りサスティン調整。。。と思いきや、Rockmanシリーズでのこのセクションは歪量やコンプレッション調整など、トーンの根幹に関わる部分になってますm9っ`Д´)

さしずめ

「コンプレッサー+インプットゲイン」

と書くと分かりやすいですね(こんなにセクションが小さいですがw)

0、8、16、24と数字が振られてますが、(中の回路も適当なので)気にしないで音作りの指標として使うのが良いでしょう(笑

Clean/Dist Range

プリアンプセクションで、プリEQとクリーン、クランチ、ディストーションなどをこのセクションで決めます。

まずEQですが、プリアンプの前段で調整するEQで、Bass、1.8kHz、Trebleの3バンドを+10dB、+5dB、±0dB、-5dB、-10dBの5段階で調整します。

プリEQなので全体の雰囲気を調整するという感じで、後述のPost EQでガッツリ音を作りこんだ後、最終的な傾向をこのセクションで決めるという感じですかね🤔

MIDIによってコントロールされるので、微調整が出来ないのが玉に瑕です(が、エフェクトループがあるので外部EQを持ってくればOK😆)

プリアンプは詳しく明記がされていませんが、SustainorやX100で言うと、

赤色LED・・・DIST(上下でゲイン量が違います)

黄色LED・・・上がEDGEで下がSEMI CLN

緑色LED・・・上がCLN1で下がCLN2

となってます。

またDIST2種に関してはCLN1とミックス出来るモードも存在し、計8種類のプリアンプが搭載されてます(ミックスは恐らくAUTO CLNモードの再現と思われます)。

全体的には、やはり噂通りXPR系統よりギラついた高域が抑えられ、ゲインもほんの若干抑えられてます。

ただゲインに関しては誤差レベルなので、そこまで抑えられてるという感じでは無いです👍✨

その代わりミドルレンジが大幅に追加された印象で、原点回帰したような感じを受けました(俺は「a」シリーズの方が好みです😊🤘✨)

まずDISTですが、往年のRockmanの歪がXPシリーズで洗練され、より現代的な歪になった印象です。

上はやはり一番歪み、厚みもあって使い勝手は抜群です🤘😡🤘✨

しかし下も捨て難く、分離感や奥行きがあってニュアンスが伝わりやすく、サスティンやゲインも充分あるので、兎に角奥行感や空気感が欲しければこっちですね🤔

EDGEはリズムやバッキングに最適なクランチですが、Rockman系統でクランチを作ろうとすると癖が強くて使いづらい印象がありますね(笑

クランチはチューブアンプが自然にサチュレートしたような音が好まれる傾向にあるので、Rockmanだとコンプ感が強いのと音が兎に角硬いです(笑

SEMI CLNはCLN1に若干ミドルレンジを加えて歪ませたような感じで、こちらも使い勝手は微妙です(笑

Sustainセクションを下げてジャジーなミドル強めのクリーンサウンドを狙ったりするのが良いかもです😅

CLN1はお馴染み高域がキラキラしたクリーンで、Rockmanのフィルターをガッツリ通ってるのでディストーションと似たような成分のミドルもあります。

完全に単体で使用する為のクリーンなので、他社のディストーションペダルとかの乗りは最悪ですが(笑)、ディストーションだけでなくクリーンとしてもRockman特有の唯一無二で煌びやかで美しいサウンドとなってます✨

CLN2はRockmanのフィルターを通してない、アコースティックギターのサウンドをシミュレートしたクリーンで、フラットなレスポンスのスピーカーの特性を一番生かせるのでは?と思ってます👍✨

これも他社のアンプでは出せないような煌びやかさを持っており、CLN1よりレンジが広くギターアンプ感が薄いので、よりニュアンスを拾い易いサウンドとなってます。

因みにディストーションペダルとかの乗りは(ry

改めて振り返ってみましたが、やはりRockmanはディストーションもクリーンも独特の色を持っており、他の追随を許さないクオリティだと改めて気付かされました😊

黄色LEDモードも手を加えれば、Rockmanのフィルターが通ってるので良いサウンドになるかも?と考えてます🧐

Loop

エフェクトループのオンオフをこのボタンで行えます(少な!

Chorus

マルチエフェクターなのにBBD MN3007を使ってる、今では大変豪華なアナログコーラスで(笑)、ステレオとモノラルを選択可能となってます。

こちらもオフを含む6段階調整が可能で、単にダブラー効果を狙って揺れを無くしたSTOPの他、SLOW、NORM、FAST、XFSTの順に揺れ(一般的なコーラスのRateとかSweep Speed)が速くなっていくプリセット式のコーラスを選択出来るようになってます。

深さ(Depth)やエフェクトレベルは固定です。

このコーラスも中々使い勝手は良く、単体のStereo ChorusやStereo Chorus/Delayみたいな個性の強いものではありませんが、透明感や立体感があってデジタルコーラスでは出せないサウンドだと思います(Marshall MG-15FX、Roland JC-40内蔵コーラス比)

モノラルだと音が中央に寄り、ステレオだと横に広がる印象で、出力先によって使い分けができるのもGood👍✨

Echo/Reverb

こちらも(貴重な)BBD3007を使った空間系セクションですが、正直目立つセクションでは無いです(笑

まずEchoモードですが、左は20、60、140、220で、右は30、80、160、220(恐らく単位はms、ミリ秒)と左右でエコータイムが異なってます。

アナログディレイでこの方式を採用してるとなると、2つのディレイセクションを個別に設けて組み込んでると思われますが、ディレイタイムが最大でも220msなのと、フィードバックが左右それぞれ1回のみなので弱いです(笑

ただ、やはりアナログディレイ独特の温かみのある音なので、デジタルのくっきりしたディレイや、アナログシミュのディレイとはやはり違う味わいのあるサウンドになってます😅

またディレイタイムを下げてスラップバックディレイとして使えば、Stereo ChorusのLong Chorusモードのような立体感が出せます👍✨

リバーブはX100のエコーエフェクトのような効かせ方をしたリバーブシミュという感じで、REVB1はシリアル、REVB2はパラレルミックスという感じです。

原音をぼやけさせて幻想的な感じを出したければREVB1、原音をくっきりとさせたければREVB2が良いかなと思いました🧐

Output EQ & VOL

所謂ポストEQと呼ばれるセクションで、プリアンプの後段に来てる、ガッツリとサウンドキャラクターを決めるセクションになってます🤘😡🤘

扱える帯域は150Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHzの5バンドで、+8dB、+6dB、+4dB、+2dB、±0dB、-2dB、-4dB、-6dB、-8dBの9段階でプリセットが出来ます。

150Hz・・・一般的な低域に属しますが、Qが広めなので上げると若干ぼやけますが、同時にウォームな感じが出ます👍✨

Diezel VH4のBassつまみみたいな効き方ですね🤔

500Hz・・・Rockmanシリーズのキモとなる帯域で、上げるとガッツリ美味しいミドルが出てきますが同時に籠りやすくなります(笑

下げるとRockmanらしさが薄れて若干Marshallぽさが顔を出すので、ここでキャラクターが大きく変わります😆✌️✨

1kHz・・・500Hzがガッツリとキャラクターを変えるのに対し、こちらは全体的なミドルの押し出し感を調整する感じで、古いRockman(無印とかX100)などを再現するならココを若干上げるとそんな雰囲気が出たり、逆に下げてハイファイな音を狙ったりと、500Hzとはまた違った使い方が出来ます👍✨

2kHz・・・俗に言うハイミッドで、全体的なサウンドの明るさの調整という感じです。

他社の一般的なディストーションペダルでRockmanぽいサウンドを再現する場合は、後段にMXRの10バンドEQを持ってきて500Hzと4kHzをブースト、2kHzをカットするとそれっぽいサウンドになりますが、元々切られてるRockmanの場合だと、ここを切るとモコモコしがちなので、明るさ調整で微調整に使うのが個人的には良いかなと思いました🧐

因みに500Hzをカットしてココを上げるとMarshall感が増します👍✨

5kHz・・・トレブルに属す帯域で、一般的な4kHzより高い帯域を扱ってます。

つまりどうなるかと言うと、メタリックでキンキンな感じになります(笑

ただ、Rockmanのプリアンプやフィルターによって低域と高域はザックリとカットされてるので、エッジの強いメタルサウンドとかは出ません(笑

「Rockmanの範疇で」エッジ感のあるサウンドが出せます👍✨

VoL・・・全体的なレベルを最終調整します。

ここだけ+6dB、+4.5dB、+3dB、+1.5dB、±0dB、-1.5dB、-3dB、-4.5dB、-6dBの値の違う9段階でのプリセット式となってます(がRockmanシリーズは値が適当なので、これも参考程度ですねwww)

参考までに、後段に5バンドEQを持ってきてるMesa Boogie Mark Vの場合、80Hz、240Hz、750Hz、2200Hz、6600Hzとなっており、XPシリーズが如何にミドルレンジに帯域を集中させてるかが伺えます🧐

Master Out

Line Outは「Output EQ & VOL」セクションまでが適用されますが、それ以降はこちらのセクションも込み込みで適用されます。

このセクションのみスライダーとDIPスイッチのアナログ機構が適用されてる稀有なセクションとなってます。

Treble・・・明記はされてませんが、かなり高い帯域を狭いQで調整する感じで、ここでキャラクターがガラリと変わります。

一見小さいスライダーですが、±dB値の振り幅大きく、使う場合は微調整が必要です🤔

Bass・・・こちらもTrebleと同様、±dBの振り幅が大きくQの狭い重低音の調整という感じで、上げれば6.5"スピーカーらしからぬ臨場感が味わえる低音が出てきます(笑

自宅でライブ感覚を味わいたければココを上げると良いかもです😎👍✨

VOL・・・文字通り音量調整ですが、0でもしっかり音が出ます(おいw

Sustainorもそうですが、Rockmanシリーズは音量を0にしても音が出てくるので、アンプのリターンに挿す場合は注意が必要です⚠️⚠️⚠️

ステレオアウトなので、Volスライダーは2つあります(因みにこのVolスライダーの部品は希少価値が高いので、丁寧に扱いましょう😅)

Power Range・・・アッテネータの役割で、HIがフル出力、LOが半分の出力(つまり25W+25W)、Phones Onlyがヘッドホン専用になってスピーカーから音が出なくなります。

自宅ではLOにしてVOLスライダーを0にすると使いやすいです。

ではHIにしてVOL最大にし、ライブハウスなどで使えるか?というと、6.5"カーステレオスピーカーでは音が割れるので(笑)、パワーアンプ部までを使用し、別途スピーカーキャビを用意した方が良いかもです😅

XPR系統と比べて正直どうなの?

これはぶっちゃけ完全に好みの問題です(笑

指標としては、

XPR系統・・・高域や歪量が多く、90年代のビーイング系などをやるにはコレ一択。

XPRa系統・・・歪や高域がいい塩梅で抑えられ、ミドルが強めでBOSTONや80年代の産業ロックはこちらが有利。

という感じです🧐

特に高域の変化は顕著で、メタリックな感じのXPR系統に比べると、XPRaではBOSTONさながらのマイルドになってます。

ノイズに関しては改善されたと散見されますが、同じくらいです(笑

しかしながら、XPR系統でも中のパーツが色々違ってたりして音が結構違ったりするので、大まかな音はXPRですが、よくよく考察してみると違いがあったりするかと思われます😊

総評

言わずもがな、Rockmanの音でした(笑

Rockmanの音が好きな人には堪らない逸品ですね👍✨

XPR系統よりハーフラックモジュールな印象が強く、自宅でBOSTONやりたければXP-100aですね😆✌️✨

しかし製造された時期がごく短期間で世界に50台未満しかなく、約30年経った現在では極めて入手困難なアンプです😅

因みにレア度で言うと

1位・・・Superhead (10台未満)

2位・・・ステージヘッド類(各10台)

3位・・・Sustainor REV.19&20(併せて13台)

4位・・・XP-212 、Pro Bass Preamp(20台未満)

5位・・・PA500(パワーアンプ)、XP-100a、Dual Remote Loop(50台未満)

となってます🧐

Rockman自体が入手困難な現在で、コレが手に入ったのは奇跡ですね✨😂✨

という事で、今回はおさらいも含めて記事を書きました🙇♂️