2年半振りの此奴の登壇です🏛

もうRockmanの記事として書くには、2年前に概要を出し尽くしてネタが無いのですが(笑)、ちょっとTwitterで実験するきっかけが出来たので再び降臨しました。

それは、

「ローゲインオーバードライブにコイツとEQを加えてSustainorのような歪を出せるか?」

という(無謀な)思いつきでした(笑

GCの概要

ここでおさらいしておきますが、GCの機能は

「Input Gain」

「Mode(ノイズリダクション)」

「Treble Boost」

「Output Volume」

「Lead Leveler Boost」

の機能が備わってます。

Input Gainはサスティン、Output Volumeは後段に繋ぐであろう歪エフェクターのゲイン調整、更にそれをコンプでブーストするLead Leveler Boostで成り立ってます。

ノイズリダクションは強力に効きますが、その分音痩せが激しいので俺は使わないです。

Treble Boostは12dB、24dBと固定値での高域のブーストで、24dBにするとRockmanでお馴染みのCLN2(エレアコサウンド)と同等の高域にはなりますが、低域の調整が入らないローパスなので完全なCLN2サウンドは勿論出ず、CLN2が搭載されてる機種か、アコシミュを使った方が早いです(笑

Lead Leveler BoostはDistortion Generatnorにも搭載されてて、効果は全く同じです。

コンプのエフェクトレベルを上げてゲインを上げる方式で、某Rockman研究家の推察で低域の底上げ補正が入ります。

ではGCはどの位強めなコンプなのか?というと、超強力です(爆

ピッキングニュアンス?全く出ません(笑

徹底的に潰され、音が異常に伸びていくので、どの歪ペダルも人工的なサウンドに聴こえてきます(笑

Lead Leveler Boostを掛ければ、機種によってはゴンゴン感のあるピッキングが楽しめます😉

(あまりに強力に効く上に設定幅が狭いので、使いやすいコンプを探してるなら候補から外れること請け合いw)

GCを使ってRockmanの音に近付けられるのか?

Rockmanのディストーションは

「コンプレッサー」

「イコライザー」

「ディストーション」

「キャビシミュ」

の順で構成されており、機種によって

「Auto CLN」(DG、SustainorはEdgeモードのみ

「Treb Trim」(Sustainor)

「Phase Notcher (Freqスライダー)」(Sustainor) (DGはPNオンオフのみ)

「Treble Boost」(Sustainor、DG)

「Pre EQ」(XPR、DG)

「Post EQ」(XPR)

と個別にトーンを弄れるようになってます。

重要なのはコンプレッサーとイコライザーで、それぞれゲイン量と独特なミドルブーストサウンドの根幹を担ってます。

なのでゲインの量は殆ど必要とせず、寧ろ歪がきめ細かくならないローゲインオーバードライブをコンプでブーストした方が、よりRockmanに近づくのでは?と考え、昨今リバイバル気味のRockmanの歪に少しでも近づければ、と思いやってみました٩(ˊᗜˋ*)و

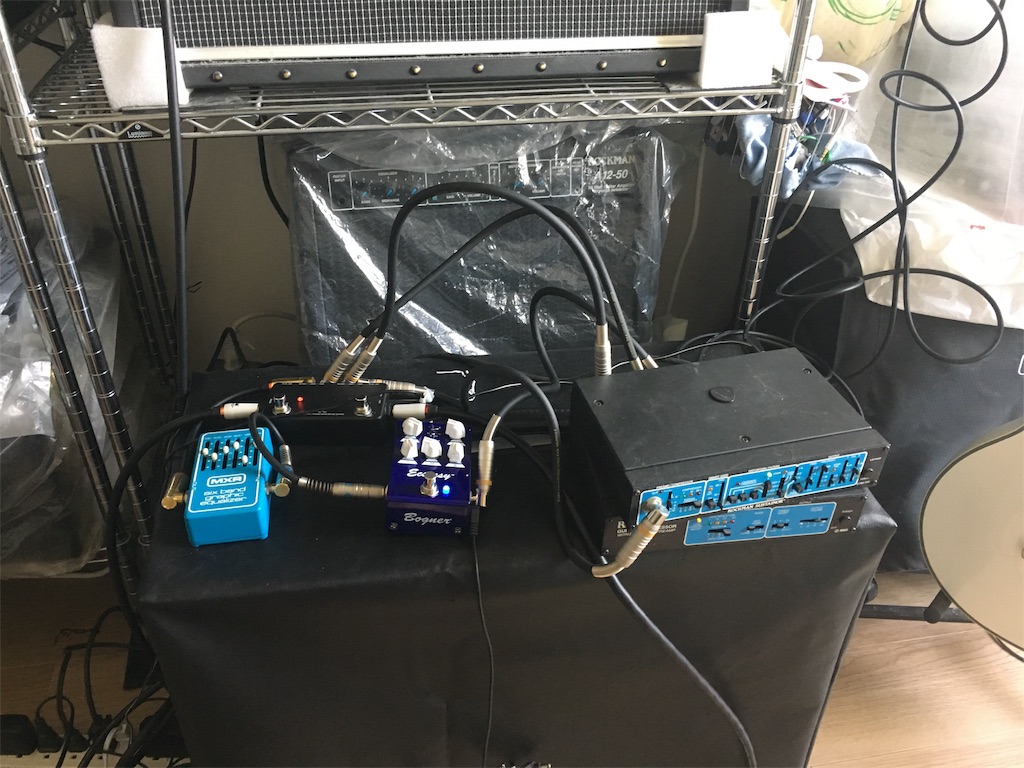

繋ぎ方は、まずOne ControlのMinimal Series Black LoopでAとBのチャンネルを作り、AはそのままSustainorをループさせ、BはGC→ペダル→MXR EQと繋いでループさせてJC-40に繋ぎ、AとBを切り替えながら聴き比べる方法を取りました。

One Control ワンコントロール Minimal Series エフェクター スイッチャー 2Loop with 2DC OUT Black Loop

- 出版社/メーカー: One Control

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

GCはInput Gain MAX、Mode(ノイズリダクション) Norm、TrebleBoost 適宜、Output Volume 15〜でLead Leveler Boostをアクティブにして兎に角強烈なコンプレッションを掛ける設定にしました(笑

BOSS SD-1

まず第一投はSD-1、やはり定番のODペダルから行ってみます!(ง🔥Д🔥)ง

。。。しかし結果は散々でした(爆

SD-1の歪はODペダルの例に漏れずザラつく感じがあり、またサスティンの減衰が急なので、奥まってザラついたままどこまでも伸びていくという不自然なサウンドになりました(笑

またMXRの設定は20190113 MXR six band graphic equalizer - Guitar Stuff Blogの通りに試した所、デフォでローとハイが無くミドルが強めなSD-1だと兎に角モッコモコになるので、バランスが取れてるSustainorの音の再現は完全に無理でした(笑

Sweet Honey Overdrive

Honey Bee Overdrive

Mad Professor マッドプロフェッサー エフェクター FACTORY Series オーバードライブ Sweet Honey Overdrive FAC 【国内正規品】

- 出版社/メーカー: MAD PROFESSER

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

Mad Professor マッドプロフェッサー エフェクター Hand-Wired Series オーバードライブ Sweet Honey Overdrive HW 【国内正規品】

- 出版社/メーカー: MAD PROFESSER

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

![MAD PROFESSOR Sweet Honey Overdrive [ハンドワイヤード]【限定タイムセール】 【RCP】 MAD PROFESSOR Sweet Honey Overdrive [ハンドワイヤード]【限定タイムセール】 【RCP】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ikebe/cabinet/gba84/sweet_honey_od.jpg?_ex=128x128)

MAD PROFESSOR Sweet Honey Overdrive [ハンドワイヤード]【限定タイムセール】 【RCP】

- ジャンル: エフェクター

- ショップ: イケベ楽器楽天ショップ

- 価格: 30,240円

今度は音が前に出やすいSHODで実験‾͟͟͞(((ꎤ๑‾᷅༬‾᷄๑)̂—̳͟͞͞o

すると、今度はRockmanとは行かないまでも、それに近いニュアンスは少しだけ感じられました😊🤘

元々激弱な歪で音が前に出てくるので、それをGCで補正し音を伸ばす事によって、ザラつき感を極力少なくし(除去は出来ませんでした)、滑らかで特定のミドルが盛り上がった音を上手く再現してくれました。

HBでも同様で、ゲインを8時くらいと極小にし無理矢理GCでアタックとサスティンを伸ばすことによってそこそこ近いニュアンスが得られました。

ただこれで分かったのは、Sustainorは低域においてローエンドは全部の他、ローミッドの特定の帯域もピンポイントでノッチングしてるらしく、それが低域と中域の分離を良くし、ハイミッドのノッチングも兼ねて例のキャビシミュの効果を出してるのかなと思いました。

これが何となく無機質かつ強烈な倍音成分が感じられる要因なのかなと考えさせられました。

Phase Notcherをオンにすると更に輪郭が強調されて硬さが増し、オフの方が僅かに実験対象に近いので、以降はこちらで比較します😉

またチューブアンプライクなニュアンスはGCで大幅に強調される為、Sustainorなどの完全なゴンゴンという感じではなく、そこに粘り気やSAG感のフレーバー(笑)がトッピングされて、やはりRockmanらしからぬ有機的な印象を受けました。

REVV G4

REVV Amplification/G4 PEDAL【在庫あり】

- ジャンル: エフェクター

- ショップ: 宮地楽器 ミュージックオンライン

- 価格: 29,800円

水着ちゃん、Guyatone PS-001、REVV G3と試してしっくり来なかったんですが、ここに来て漸く「おっ!?」ってなったのがこのG4。

G3はミドルが出過ぎ、高域がSustainorとは違うハイミッドの調整なのに対し、こちらはミドルがそんなに出ないので後段のEQで補正出来るのと、丁度適度なパキパキ感を出せる高域を扱うので、GCやEQの補正でSustainorのゴンゴンアタックにやや近い感触が得られました👍✨

(それでもやはりMXRのEQの800Hz MAXはやり過ぎなので、写真のように手を加えましたw)

肝心なのは1.6〜2kHzをピンポイントで思い切り減らすことでしょうか。

これにより低域のカットもあってミドルが完全に独立しSustainor同様分離感があり、ちょっと倍音成分が感じられる独特なトーンに近付きます🧐

ただ、このトーンは同時にQ.O.O基CAE OD-100のトーンにも非常によく似ており、SAG感の有無でどちらかに転がるという感じですね。

因みにG4はアンプライク故にSAG感があるのでOD-100にも似てしまうんですが、コンプの長いサスティンが人工的な印象を与え、Rockman的な感じも混ざってるという感じです(つまり中途半端www)

Bogner Ecstasy Blue Mini

Bogner ECSTASY BLUE - MINI ギターエフェクター

- ジャンル: エフェクター

- ショップ: chuya-online

- 価格: 30,200円

Bognerのトーンは概ねRockmanに近いニュアンスを持ってるので早速試しました(笑

因みに内部EQトリマーは1kHzにしてあります。

MXRのEQは、元々ミドルが強いBognerなので、G4よりも更に400Hzと800Hzを下げ、篭った鼻詰まり感を緩和する方向に調整しました。

結果、やはり「そこそこ」近付けることは可能でしたが、Rockman特有の滑らかさはどうしても出ず、SAG感が付きまとう形となりました(誤解が伴うかもしれませんが、SAG感が感じられるというのは即ちチューブアンプの感触に非常に近いという良い意味ですw)

ちな設定はこんな感じです⤵︎ ︎

GainトグルスイッチはLにしてGainつまみを上げる方向でゲイン調整と滑らかさのバランスを取りました。

Pre EQはB1にし、更にGCのTreble Boostを12に合わせ、ローエンドを削ってハイをやや持ち上げ、キャビシミュ感を出しましたが、多分滑らかさの根幹はキャビシミュにあると見て次のエフェクターを選びました。

Apex Preamp

同じ開発者のプリアンプならいい結果が出せるのかなと期待し、早速やりました😁🤘✨

すると案の定、カナーリ近いところまで追い込む事が出来ました!(あくまで俺の主観なので鵜呑みにしないように!😭)

設定はこんな感じです⤵︎ ︎

APをTightモードにするとローの出方がRockmanに似るので、ちょっと微調整をして低域を似させ、APのTrebleもザクザクとしたものではなくハイミッドの微調整に留まってるので、こちらも後段のEQで補正、ミドルは元々出るプリアンプなのでこちらも微調整でかなり近づけられました。

勿論キャビシミュはオン、つまみ位置は9時前後での微調整で最終的なミドルの出方を補正しました。

結果、キャビシミュ特有の滑らかなディストーションをベースに、タイトで分離のいい低音、鼻詰まり感を微妙に調整した分離のいいミドル、ざらつかせず滑らかなハイミッドを表現した高域、キャビシミュの効果かSAG感の無くゴンゴンと特有のアタックを醸し出したGCと相当近づきました!😉

因みにGC側のLead Leveler Boostはオフにしてあります(オンにするとノイズが凄まじく、ペラッペラの音になりますw)

但しやはりSustainorの方が音が前に出るので、単音での太さがあり、特にコーラスを乗せた時の音の芯の残り方が強い(=全くぼやけない)という特長は再現出来ませんでした。

やはりキャビシミュの効果がでかく、再現のひとつの答えがコレなのかなと考えて次のエフェクターを選びました。

Sansamp Classic

(sg-0322) Tech21(テック21) SANSAMP Classic サンズアンプクラシック エフェクター

- ジャンル: エフェクター

- ショップ: 千葉鑑定団楽天市場店

- 価格: 19,440円

【中古】 Tech21 / Sansamp Classic 【心斎橋店】

- ジャンル: エフェクター

- ショップ: イシバシ楽器 17Shops

- 価格: 24,840円

ラストはキャビシミュ搭載のアンシミュの大御所、Sansampで締めましたm(__)m

因みにEthosでも試したんですが、古いDumbleアンプの音になり、キャビシミュアウトでも低音があまりにブーミーになるので全然似ませんでした(笑

ただSansamp自体、歪そのものを加工するエフェクターとの相性は最悪に近く、GC掛けた瞬間に強烈なピー音(笑)を発したり、常に強烈なノイズを発する中無理矢理使いました(笑

最終的な設定はこんな感じです⤵︎ ︎

兎に角Sansampは低音が無いのと、後段のEQで調整しながら上げないとモコモコな音が出てくるので、Sustainorのような奥行感と箱鳴り感を出そうと弄ったらこうなりました。

また高域に関しても、Presence上げるとRockmanでは出ない「ギャリッ」とした感じがあるので、Presenceは0、Highは音がどのくらい前に出るかの調整なので微調整、Bright SWとEQで最終調整しました。

ミドルに関しても、元々Sansampもミドルが出やすい機種なので、音の輪郭とトーンの微調整に留めてます。

GC側はTreble Boostを12、Lead Leveler Boostをアクティブにしてゲインを稼いだのですが、やはりSansampの宿命かとてつもない爆音ノイズが出てくるので、Amplifier Driveを神経質に微調整しました(つか0でもノイズたっぷりw)

結果、似る事は似るんですが、Sansamp特有のピッキングニュアンスや莫大なノイズ(笑)が、音がぼやける補助をし、単音の抜けのいいSustainorの音には及びませんでした😓

特に低音の分離感に歴然とした違いがあり、Sansampであのようなキャビネット感はどうしても出せないです😅

まとめ

Rockmanの音を再現するのは、(回路をパクらない限り)無理です(笑

ただゲイン弱目の設定の、「音が前に出やすくフラットなトーンのODペダル」か「キャビシミュ搭載のディストーションペダル」に強めの設定のコンプを掛け、EQで調整すればそこそこ似た音は出せます。

今回の実験では圧倒的にAPが似ており、やはり同じ製作者だから相性が良かったのかな?と考えてます。